Seine dichten, stimmungsvollen Gemälde werden von Kunstliebhabern hochgeschätzt! Carl Schuch (1846–1903) ist der wohl bekannteste Unbekannte unter den großen europäischen Malern des späten 19. Jahrhunderts. Von heute weltberühmten Künstlern aus Frankreich wie Claude Monet, Édouard Manet und Gustave Courbet ließ er sich inspirieren – und ging doch eigene Wege. Auf der Suche nach Erkenntnis und Sinn widmete der gebürtige Wiener sein Leben der Kunst.

Ein einzigartiges Seherlebnis: Carl Schuchs Kunstwerke entfalten eine besonders eindrückliche Wirkung: Mal harmonisch, mal spannungsvoll sind ihre feinsinnigen Farbgestaltungen mit großer Sorgfalt geplant und ausgeführt.

Farb- und Lichtabstufungen, Hintergrund und Vordergrund, einzelne Motive und das Bildganze erscheinen auf eigentümliche Weise mit- und ineinander verwoben: Schuchs Gemälde im Original zu erleben, sich auf sie einzulassen und sie ausgiebig zu erkunden, lohnt sich!

Schuch

auf der

Suche

Schon als Jugendlicher in Wien trifft Carl Schuch die Entscheidung, eine künstlerische Laufbahn einzuschlagen: Auf der Suche nach einer ganz eigenen Farb- und Formensprache begeistert er sich für die moderne Kunst und Kultur aus Frankreich.

„Frankreich war voraus gegangen und hatte in Literatur und Malerei Meisterwerke hingestellt, die seitdem viel nachgeahmt, noch in keinem andern Land erreicht worden sind.“

Ein wacher Blick in die Welt, in galantem Schwarz und mit hohem Hut, die Zigarette lässig im Mundwinkel: Das Porträt zeigt Carl Schuch im Alter von 29 Jahren. Doch das Gemälde von Wilhelm Leibl (1844–1900), einem Weggefährten Schuchs, lässt auch eine tiefe Melancholie erahnen.

Die Erbschaft seiner Eltern ermöglicht es: Schuch leistet sich eine künstlerische Ausbildung in Wien. Nach einem abgebrochenen Studium an der Staatlichen Kunstakademie nimmt er Privatunterricht bei dem Landschaftsmaler Ludwig Halauska (1827–1882).

Der Tod seiner Schwester Pauline bewegt Carl Schuch 1869 dazu, seine Heimatstadt zu verlassen. Der hochgebildete und polyglotte junge Mann geht auf Reisen – durch Italien, über Rom und Neapel, später auch nach Paris und Brüssel, Amsterdam, Dresden und München.

Europa ist um 1870 politisch tief gespalten. Während eines Aufenthalts in Italien erlebt Schuch die Einnahme Roms: Sie besiegelt das Ende der italienischen Unabhängigkeitskriege und führt zur Loslösung von der österreichischen Kaiserkrone und zur nationalen Einigung. 1870/71 tobt außerdem der Deutsch-Französische Krieg: Am Ende der militärischen Auseinandersetzung stehen nicht nur hunderttausende Todesopfer und schwere Zerstörungen, sondern auch die Gründung des Deutschen Reiches sowie das Ende des Second Empire, des Zweiten Französischen Kaiserreichs. Schuch lebt in Umbruchszeiten – in seinen Notizheften und Briefen finden sich immer wieder Hinweise auf das rasante politische Geschehen seiner Zeit, doch seine Gemälde sind davon frei.

Auf Reisen quer durch Europa – Schuch blickt dabei immer nach Frankreich: Bei Museums- und Galeriebesuchen gilt seine besondere Aufmerksamkeit den Kunstwerken französischer Zeitgenossen. Die neue Malerei aus Frankreich begeistert ihn: Dort hatten Künstler ab Mitte des 19. Jahrhunderts mit althergebrachten Normen gebrochen. In einer Zeit großer Umwälzungen forderten sie eine unvoreingenommene, aufrichtige Kunst!

„Den Franzosen ist es gelungen, die traditionelle Art zu sehen verlassen zu können und ein natürlicheres und tieferes Verhältniß zur Natur zu finden.“

Schuchs Begeisterung für die französische Kunst hatte gute Gründe: In Paris debattieren Künstler, Kunstkritiker und Intellektuelle schon Mitte des 19. Jahrhunderts über eine neue Bedeutung und gesellschaftliche Rolle der Malerei: Unter den Schlagworten „Naturalismus“ und „Realismus“ wurde das Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit neu ausgelotet. Bilder sollten nicht mehr nach den festgefahrenen Regeln der staatlichen Kunstakademien entstehen. Stattdessen forderte man die individuelle und unvoreingenommene Wiedergabe des Gesehenen und Erlebten, mit dem Ziel einer „art vivant“, einer „lebendigen Kunst“. Ohne unnötige Ausschmückungen und schwelgerische Idealisierungen sollten die neuen Ausdrucksweisen der modernen Welt gerecht werden.

Authentische Naturbilder – ehrlich und ohne Umschweife: Die neue Landschaftskunst entsteht in einer Zeit umfassender Industrialisierung und Verstädterung in Europa.

„Wir malen heute die Natur, wie sie scheint dem unbefangnen vorurtheilslosen Blick. Nicht wie wir ‚wissen daß sie sei.‘ Naiv!“

Wahrhaftig und

unkonventionell

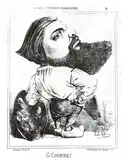

Eine unvoreingenommene Kunst schaffen – diesen Wunsch teilt Carl Schuch mit seinen Weggefährten. In München trifft er auf den Künstlerkreis um den Maler Wilhelm Leibl (1844–1900): Die Zeitgenossen verbindet die Bewunderung für die französische Kunst, besonders für den großen Gustave Courbet (1819–1877).

Gemeinsame Arbeitsstunden, geteilte Bildmotive und Maltechniken: Mit den Künstlern des Leibl-Kreises arbeitet Carl Schuch in den 1870er Jahren immer wieder eng zusammen. Vor allem mit Wilhelm Trübner (1851–1917) entwickelt sich ein reger, kreativer Austausch: In so genannten Stillleben – Darstellungen von arrangierten Gegenständen – erproben die Künstler ihr malerisches Können.

„Courbet hatte einen unvergleichlichen Vorzug – er war er selbst, stand auf eigenen Füßen, sah mit eigenen Augen, brach alle Konvention.“

„Die jungen Leute malen hier ganz in meiner Art,“ schrieb Gustave Courbet 1869 aus München an seine Eltern. Tatsächlich faszinierte dessen Realismus und sein schillernder Ruhm eine ganze Künstlergeneration: Auch der Leibl-Kreis umschwirrte den Franzosen während seines Aufenthalts in München. Courbets Ziel war eine ungeschönte Kunst, die statt Helden und Heiligen, Landarbeiter und Mägde zeigte, statt konventionellen Bildern, kreative Darstellungsweisen und die individuelle Sichtweise des Autors. Courbets künstlerische Forderungen gingen mit seiner politischen Haltung Hand in Hand: Als sich im Deutsch-Französischen Krieg 1870 die Pariser Kommune gegen die deutschen Besatzer und die eigene Regierung Napoleons III erhob, war Courbet mit dabei: Bei der Zerstörung der Siegessäule auf der Place Vendôme – eines Symbols der Monarchie – zählte er zu den Anstiftern. Schuch war die politische Seite des Franzosen fremd: Einmal schrieb er, Courbets großes Talent habe durch dessen „Kampfattitüde“ sehr gelitten.

„Selbst sehen und selbst finden“ – das ist Carl Schuchs hoher Anspruch. Die etablierten Normen und Kunstgattungen – das Malen nach Regeln und Rezept, wie es an den staatlichen Kunstakademien gelehrt wurde – überlässt er den „Strebern“.

Das Ufer eines Weihers in der oberbayrischen Umgebung von München – mit dem Gemälde widerspricht Schuch den damaligen Sehgewohnheiten: Es scheint, als watete der Betrachter im flachen Wasser, der Blick trifft die Bäume der Böschung. Auf die schwelgerische Weite traditioneller Landschaftsbilder verzichtet Schuch bewusst.

Inspiriert von den Innovationen Courbets: Schuch lehnt seine Darstellung an Vorbildern des Franzosen an. In Bilder wie dieser stimmungsvollen Bachlandschaft waren die unkonventionelle Perspektive und der knappe Himmelsausschnitt in der linken oberen Ecke vorgeprägt.

Nicht nur in Frankreich verfolgten Künstlerinnen und Künstler in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts definierte theoretische Ziele: Wilhelm Leibl, mit dessen Künstlerkreis Carl Schuch in München verkehrt, erklärt eine „Reine Malerei“ zu seiner Maxime. Unter Einfluss von Gustave Courbet entwickelt er die Vorstellung einer unverfälschten, beinahe objektiven Kunst, die nichts als das Gesehene wiedergeben soll. Dabei ist der Fokus auf Form, Farbe, Licht und Stofflichkeit – also auf das rein Malerische gerichtet. Was ein Bild zeigt war für Leibl und seine Weggefährten weniger wichtig. Sie widmeten ihrer Kunst dem Wie – den Farbgestaltungen, Pinselführungen und der inneren Haltung des Malenden.

Auf seinen Wegen durch Europa umgibt sich Schuch mit Kunst und Künstlern, die ihn bereichern und anregen. Doch festlegen, oder gar nach Moden und Markt richten, möchte er sich nicht. Als ihm die Malweisen des Leibl-Kreises zu sehr zur Routine werden, verlässt er Bayern und zieht nach Venedig.

„Man kann noch so viel gelernt haben, (…) die Spannkraft des Geistes das ist das eigentliche Talent.“

Schuch

in Venedig

Venedig – Stadt des Wassers! Die Jahre zwischen 1876 und 1882 verbringt Carl Schuch in der Lagune – und begegnet dem Ort mit gemischten Gefühlen.

„Venedig ist ein Sumpf für mich.“

In Venedig wohnt Schuch ganz in der Nähe der Abbazia San Gregorio, dem ältesten Kloster der Stadt. In dem Gemälde von 1878 hält er die Fassade des Innenhofes fest. Mit ausgefeilter Pinseltechnik setzt er die Wirkung des einfallenden Sonnenlichts ins Bild.

Venedig ist heute ein Magnet des Massentourismus. Zu Schuchs Zeiten war die Lagune ruhiger, aber längst ein traditioneller Anziehungspunkt für Wohlhabende, Künstler und Intellektuelle aus Europa und der Welt. Zahlreiche Maler verewigten über Jahrhunderte die Ansichten der Häuser, Kanäle und Gondeln der einzigartigen Stadt.

„Ich sehe die Zeit kommen, wo mir Venedig viel bieten wird. Wenn ich erst noch ein paar Jahre (…) ordentlich gelandschaftert und Luft malen kann und Wasser, dann werde ich die Architektur unterordnen und nur mehr in Licht und Farbe, Schiffe, Wasser usw. malen.“

Carl Schuch scheute sich, das Farbenspiel Venedigs auf die Leinwand zu bringen. Er führt in der Lagunenstadt das Leben eines Junggesellen und widmet sich – mit großem Perfektionismus – seinen Notizen und Farbstudien in seinem Atelier.

„Ich habe auch jetzt ein Klavier, bin viel zu Haus, frequentire vorerst alle Puffs und fühle mich im Ganzen zufriedener.“ Mit einer heute erstaunlichen Selbstverständlichkeit schildert Schuch seine Liebeseskapaden in seinen Notizbüchern und Briefen. Angelina, Venturina, Elena und Marie – manche Namen der Affären und Prostituierten sind überliefert; die Lebensgeschichten der Frauen kennen wir nicht. Er habe „noch keine Syphilis“ – so schreibt Schuch aus Venedig an einen Freund – zieht sich dann aber doch eine Sexualkrankheit zu, die ihn bis zu seinem Tod qualvoll verfolgen sollte. Seinen Lebensstil des unverheirateten Mannes teilt Schuch mit zahlreichen europäischen Künstlern, Komponisten und Literaten des 19. Jahrhunderts. In einer Zeit, in der Ehelosigkeit moralisch verpönt war, wurde die Rolle des Dandys, ewigen Junggesellen oder Hagestolzes am ehesten bei kreativen Männern toleriert. Erst im Alter von 48 Jahren heiratete Schuch, bereits schwerkrank, in Wien.

Winter im Atelier

Die Winter verbringt Schuch in seinem venezianischen Atelier. Er liest Literatur aus Frankreich, studiert akribisch Werke befreundeter Künstler und malt eigene Bilder – vor allem Stillleben.

Das Gemälde Hummer mit Zinnkrug und Weinglas hält Schuch zwischenzeitlich für eines seiner besten Werke und erwägt, es auszustellen. Doch es kommt nicht dazu: Schuch ist kaum an der Wirkung und Vermarktung seiner Kunst interessiert: Nur ein einziges Bild soll er zu Lebzeiten verkauft haben. Der Hummer wird erst 1904, auf Initiative von Wilhelm Trübner, im Berliner Kunstsalon Eduard Schulte der Öffentlichkeit präsentiert: Hugo von Tschudi, Direktor der Berliner Nationalgalerie, erwirbt es sofort für sein Museum.

Genau schauen, erkunden und austesten: Anhand der Stilllebenmalerei untersucht Schuch die Wirkung von Farben unter verschiedenen Lichtbedingungen. Wie lässt sich der Zusammenklang des Gesehenen in einem Gemälde vermitteln? Schuch unterzieht seine malerischen Strategien immer neuen Prüfungen.

Stillleben sind nicht gleich Stillleben – während seiner Winter in Venedig experimentiert Schuch mit größeren Formaten, die er später verwerfen und ablehnen sollte. Zu „groß“, zu „preußisch“, zu wenig auf den „Gesamtton der Erscheinung“ bedacht – so Schuch über seine aufwendigen Kompositionen aus der venezianischen Zeit.

Angelehnt an flämische Kunst des 17. Jahrhunderts: Die Kleine Trödelbude von 1878 erinnert an so genannte Vanitas-Stillleben, die auf die Vergänglichkeit aller weltlichen Dinge verweisen. Dem modernen Maler Schuch geht es weniger um die sinnbildliche Funktion der alten Kunst. In seinem Gemälde testet er die Logik der Malerei: Wie lassen sich Pinselstriche setzen, um unterschiedliche Stofflichkeiten nachzubilden? Welche Wirkung haben feine Farbabstufungen?

Schuch ist ein eifriger Leser: Nicht nur Romane, auch die neueste französische Kunst- und Kulturtheorie rezipiert er. Die großen Fragen, die Intellektuelle und Kritiker in Frankreich neu stellen, treiben ihn um: Welches Verhältnis hat die Kunst zur Wirklichkeit? Schuch liest Le Realisme (fr. „der Realismus“) von Jules Champfleury (1821–1889), einem Freund Gustave Courbets. Auch Émile Zolas (1840–1902) einschlägige Schriften zur Kunst sind ihm vertraut: Einmal fasst Schuch die komplexen Konzepte seiner Zeit in seinem Notizheft für sich zusammen: „Der Naturalismus zieht jeden Stoff in seinen Bereich natürlichen Vorstellens. Der Realismus beschränkt sich auf das Stoffgebiet des Selbsterlebten, Gesehenen.“

Sommer in der Natur

Sommerlandschaften! Von Venedig zieht es Schuch in den Sommermonaten ins österreichische Pustertal, durch Oberitalien und nach Brandenburg. Seine akribischen Studien der Wintermonate dienen letztlich dem Malen von Landschaftsbildern, Schuchs eigentlicher Leidenschaft!

„Ich muß inmitten der Natur sein, die ich male, um sie in jedem Augenblick studieren zu können, herumlaufen, suchen, gucken, drin leben, um sie ganz auf mich wirken zu lassen, in ihr ganz aufzugehen. Die wahre Landschaftsmalerei (…) verlangt diese Intimität.“

Sandiger Boden, Mischwälder und an Seen gelegene Dörfer – Schuch verbringt die Sommer 1879, 1880 und 1881 in Brandenburg, in Ferch am Schwielowsee und Kähnsdorf am Seddiner See, nicht unweit der rasant wachsenden Metropole Berlin.

Genau beobachtet, aber nicht detailverliebt: Schuchs Bilder fangen die charakteristische Bebauung, Farbigkeit und Stimmung der Brandenburger Landschaft ein. Manche der Gemälde verraten die Orientierung an französischen Vorbildern.

Schuchs Siel bei Kähnsdorf ähnelt den Schleusenbildern des französischen Malers Charles-François Daubigny (1817–1878). Schuch hatte dessen erstes großes Schleusenbild wahrscheinlich bei einem Paris-Besuch bestaunt.

Spuren des menschlichen Lebens: Siele und Schleusen zeugen von jahrtausendealten Wassertechniken – auch sie machen den Charakter einer Landschaft aus. Schuch ist darauf bedacht, die natürliche Umgebung, die er für seine Bilder wählt, intensiv zu erfahren und malt häufig en plein air, mitten in der Natur.

Ob Stillleben oder Landschaftsbilder: Schuch kopiert das Gesehene nicht lediglich, sondern bildet es sorgsam mit künstlerischen Mitteln nach. Jeder Farbtupfer, jeder Pinselstrich ist bewusst gesetzt, bleibt sichtbar stehen und ist doch Teil eines stimmungsvollen und überzeugenden Gesamtgefüges.

In den letzten Monaten in Venedig studiert Schuch ausgiebig die Veränderung von Farben im Sonnenlicht und malt im Sommer das Licht- und Schattenspiel im Freien.

In seinem Gemälde Sägegrube aus dem Sommer 1880 übersetzt Schuch die Lichtflecken in leuchtende Ocker- und Orangetöne: Er bringt die Farbe großzügig auf die Leinwand auf, ohne sie mit dem Pinsel zu vermalen. Schuch „materialisiert“ die Wirkung des Sonnenlichts.

„Ihnen [den Franzosen] ist zuerst aufgegangen, wie das Leben der Landschaft in Licht und Luft besteht, in den atmosphärischen Verhältnissen, die in die Kunst übersetzt den jeweiligen Ton, die Stimmung des Bildes gibt.“

Lichteffekte, Farbwirkungen und die Stimmung einer Landschaft nachbilden – die französische Kunst bleibt Schuchs Inspiration: Es drängt ihn schließlich von Venedig nach Paris, dem damaligen Dreh- und Angelpunkt der Kunstwelt.

Schuch

in Paris

In der Hauptstadt der kulturellen Moderne! Schuch blickt nicht mehr aus der Ferne nach Frankreich. Von 1882 bis 1894 ist er in der Kunstmetropole Paris mitten im Geschehen.

„Venedig hat mich sehr krank gemacht: – Paris ist der klimatische Curort des Geistes.“

Paris ist damals das Zentrum der innovativsten Kunstströmungen Europas: Die anfangs verpönte Malerei des Impressionismus hat sich inzwischen Bahn gebrochen und wird von wieder neuen Formen der modernen Kunst abgelöst – in einer Großstadt im Umbruch!

„Ein Künstler hat in Europa kein Zuhause, außer in Paris“ – so war 1888 Friedrich Nietzsche (1844–1900) überzeugt. Kunstszene und Kunstmarkt der Metropole suchen damals weltweit ihresgleichen. Carl Schuch schöpft aus dem Vollen: Er besucht den Salon des artistes français, eine große Ausstellung aktuellster Kunst, die als jährlicher Höhepunkt im Pariser Kunstbetrieb galt. Auch bei Auktionen im Hôtel Drouot, dem wichtigsten Ort des Pariser Kunsthandels, ist er zugegen. In den einflussreichen Galerien von Charles Sedelmeyer, Paul Durand-Ruel und Georges Petit sieht er unter anderem Ausstellungen der Impressionisten.

Farbenspiele

Lockere, sichtbar belassene Pinselstriche und kontrastreiche Farben – Schuch beschäftigt sich ausgiebig mit der impressionistischen Malerei. Besonders die Gemälde von Édouard Manet (1832–1883) und Claude Monet (1840–1926) schätzt er sehr.

„Es ist im Impressionismus ein Versuch zu einer strengern Anschauung in Farbe und naturwahrern Wirkung zu kommen – das ist das Fünkchen.“

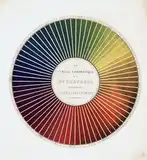

Rot und Grün oder Blau und Orange – in den Bildern der Pariser Maler finden sich starke Farbkontraste, so genannte Komplementärkontraste. Jeder der drei Grundfarben Rot, Gelb und Blau ist zur Mischung der beiden anderen komplementär, ergibt also für den menschlichen Sehapparat einen besonders starken Kontrast. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts beschäftigten sich Theoretiker und Naturwissenschaftler ausgiebig mit den Gesetzmäßigkeiten der Farben. Vor allem die Schriften des Chemikers Eugène Chevreul waren in Künstlerkreisen sehr verbreitet. Chevreul definierte auch den Simultankontrast: Wenn zwei Farben direkt nebeneinander gesehen werden, beeinflussen sie sich gegenseitig in ihrer Wirkung. Schuch und seine Zeitgenossen nutzen die farbtheoretischen Erkenntnisse für die Farbgestaltung ihrer Kunstwerke.

Rosenblüten, mit lockeren, kurzen Pinselstrichen gemalt – das Bild Pfingstrosen, Silber- und Glasbecher verrät Schuchs Beschäftigung mit der impressionistischen Kunst. Doch während die Maler des Impressionismus das natürliche Licht unmittelbar in unvermischte, durchweg helle Farben übersetzen, tönt Schuch viele Farben ab, bevor er sie auf die Leinwand aufbringt.

„Man mag sehr viel verschiedene Farben durcheinanderbringen und mischen nach seinen Zwecken aber immer muß wieder der Grundton eingreifen, bändigen, harmonisiren, zusammenfassen und auf sich beziehen.“

Starke Farbkontraste als Ausgangspunkt eines Bildes! Im Unterschied zu den Impressionisten arbeitet Schuch diese jedoch zu einem Gewebe aus feinen Farbabstufungen und -Bezügen aus. Ein „neutraler Grund“ – in diesem Gemälde die weiße Serviette und der Zinnteller – sollen das Zusammenspiel der vielen Farbtöne besonders gut zur Geltung bringen. Ein so komponiertes Bild bezeichnet Schuch ab 1885 als „coloristische Handlung.“

1886 erlebt Schuch die Erstausstellung des Gemäldes Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte von Georges Seurat (1859–1891). Das heute hochberühmte Bild wird schnell zum Pariser Stadtgespräch: Bestehend aus dicht gesetzten, verschiedenfarbigen Punkten und Strichen, erstaunt es die Betrachter. Erst der menschliche Sehapparat lässt die Punkte als einheitliche Farb- und Formfeldern erscheinen. Mit dem Sensationsbild war der Neoimpressionismus begründet. Die Anhänger dieser Kunstströmung arbeiteten nach streng formalen Prinzipien: Sie studierten nicht nur die farbtheoretische Literatur ihrer Zeit, sondern waren auch mit den jüngsten Studien der Sinnesphysiologie vertraut. Wissenschaftliche Erkenntnisse über das Sehen, über die menschliche Wahrnehmung, bedingten ihre Werke.

Wider die Jüngerschaft! Schuch erfasst die Kunstströmungen im Paris der 1880er mit ihren künstlerischen und theoretischen Zielen, doch Mitmachen möchte er nicht. Vom Impressionismus lässt er sich inspirieren und findet doch eigene Lösungen.

„(…) schon geht es dem Impressionismus so, zu Anfang schon trampeln sie den Funken aus, der drin glüht – jeder will sich auszeichnen und überbietet an Manier – statt an Geist und Selbstsuchen.“

Eine eigene Sehweise

Ein Künstler muss seinen eigenen Weg gehen – dieser Grundsatz begleitet Schuch sein Leben lang. Sehen ist subjektiv – das bestätigen auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse seiner Zeit. Schuch teilt mit seinen Pariser Zeitgenossen das große Interesse an Fragen der Optik und Sinnesphysiologie.

„Jeder Mensch ist ein Unicum und in der Zusammensetzung nur einmal da.“

Neueste Forschungen zum menschlichen Sinnesapparat hinterfragen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Idee einer rein objektiven, stabilen Wahrnehmung der sichtbaren Welt. Die Vorläufer der Neurowissenschaften belegen damals schon: Bestimmte Wahrnehmungsmuster sind physiologisch gesteuert. Visuelle Reize werden außerdem mit individuell Vorgeprägtem und Erinnertem abgeglichen. Schuch und viele seiner französischen Zeitgenossen beschäftigen sich ausgiebig mit den bahnbrechenden Erkenntnissen.

Keine einzelnen Bilder, sondern Bilderfolgen – in Paris tariert Schuch seine Stillleben immer neu aus. Er ändert die Anordnung der Gegenstände und ihre Farbgestaltung manchmal kaum merklich ab. Schuch näherte sich Bild für Bild einer Wirklichkeit, deren Erscheinung wandelbar und fragmentiert ist.

Schuch wurde schon kurz nach seinem Tod immer wieder mit Paul Cézanne (1839–1906), dem „Urvater der Moderne“, verglichen. Ob die beiden Künstler sich in Paris begegnet sind, ist ungewiss. Auf die Darstellung des flüchtigen Natureindrucks in den Bildern der Impressionisten antworten beide Künstler mit einer malerischen Erkenntnissuche: Wie lassen sich Bilder gestalten, die den Gesetzmäßigkeiten der Welt und ihrer individuellen Wahrnehmung gerecht werden? Was ist – bei aller Unbeständigkeit – der Zusammenhang des Sichtbaren? Um diesen Fragen gerecht zu werden, entwickeln Schuch und Cézanne ihre ganz eigene, unverwechselbare Bildsprache.

Schuch zeigt sich in seinen Bildern: Vom Zurechtrücken der Gegenstände bis hin zu den offen erkennbaren Pinselstrichen – der gestaltende Eingriff des Künstlers ist offensichtlich. Das individuelle Temperament, das besonders feine Gespür des Malenden macht Kunst aus, so ist Schuch überzeugt.

„Nicht blos auf das Wie (individuell) sondern auf die Intensität auch der Empfindung kommt es an in dem künstlerischen Ausdruck.“

Zart, melancholisch und düster – manche Stillleben aus Schuchs Pariser Jahren erinnern an Musikstücke in Moll. Diese Gemälde von Schuch und seines Zeitgenossen Antoine Vollon teilen eine traurige Grundstimmung. Sie vermitteln eine tiefe Nachdenklichkeit, die sich deutlich von der momenthaften Farbigkeit der Impressionisten unterscheidet.

Manchmal lohnt der Blick unter die Oberfläche eines Gemäldes: Mithilfe von strahlenbasierten, zerstörungsfreien Analysemethoden wurde Schuchs Ingwertopf mit Zinnkanne und Teller untersucht. Unter der obersten Malschicht verbergen sich andere Kompositionen, die Schuch übermalte und veränderte. Eine dieser verworfenen Kompositionen ist in der digitalen Röntgenaufnahme zu erkennen, eine Zinnkanne, ein Teller, Knoblauch und ein rechteckiger Korb. In der ausgeführten Malerei rückte Schuch die Zinnkanne nach rechts und fügte den Ingwertopf hinzu. Nicht nur in seinen Bilderfolgen, auch auf ein und derselben Leinwand war Schuch unermüdlich, immer neue Bildzusammenhänge zu erkunden.

„[Ein Kunstwerk] ist ein Stück Wahrheit, gesehen durch ein Temperament.“

Schuch

essenziell

Die sichtbare Welt erkunden und bezeugen – dabei bleibt die Landschaftsmalerei Carl Schuchs eigentliches Anliegen. Auch während seiner zwölf Jahre in Paris, verbringt er die Sommermonate in der Natur. In der Franche-Comté, am Rande des Jura, entstehen hinreißende Landschaftsgemälde.

„Das einzig Auszuführende ist mir in der Landschaft die Farbe.“

Steine im Flussbett des Doubs – sie genügen Schuch für seine malerische Auf- und Hingabe: Es sind keine spektakulären Panoramen oder dramatischen Naturformationen, die ihn in die Franche-Comté, die Heimat seines Vorbilds Gustave Courbet, locken. Sieben oder acht Sommer verbringt Schuch nach 1886 in der Juralandschaft an der französisch-schweizerischen Grenze.

Schuch wendet in der Landschaftsmalerei an, was er in den Stillleben erprobt hat: Bestimmte Ausschnitte der Landschaft malt er mehrfach in Bilderfolgen. Wie verändert sich das Bildgefüge angesichts unterschiedlicher Licht- und Witterungsverhältnisse? Welche Empfindungen schwingen dabei mit? Und was ist – trotz aller Wandelbarkeit – der Zusammenhang der anschaulichen Natur?

Naturgeheimnisse

Eine sanfte Farbigkeit und stimmungsvolle Schönheit – mit etwas Abstand betrachtet könnte man Schuchs Bilder für konventionelle Landschaftsgemälde halten. Doch nähert man sich den Bildern, erscheint ihre Struktur teils unruhig und heftig bewegt. Schuch zeigt mehr als die Oberfläche der Dinge.

„Wir müssen unsre Bilder tiefer malen als die Natur (…).“

Melancholisch steht das alte Sägewerk am Fluss – Wasser rinnt über urgesteinsartige Felsen: Ein berührendes Bild. Schuchs Gewebe aus Pinselzügen und Farben bleibt unergründlich: An Stellen scheint es, als würde die Malerei die Naturformen regelrecht durchdringen, ihre tiefen Strukturen und Zusammenhänge im Bild erspüren.

Dieses Gemälde hat nicht Carl Schuch, sondern Gustave Courbet gemalt. Es zeigt den Ursprung des Flusses Loue bei Courbets Geburtsort Ornans. Die Gemälde seiner Heimat schwanken zwischen Symbolik und Naturschilderung. Als Sinnbilder des Ursprungs erfassen sie erdzeitgeschichtliche Vorstellungen: Gesteinsschichten und Wasserläufe zeugen von der jahrmillionenalten Entstehung der Landschaft. Schuch wandelt am Rand des Juragebirges auf Courbets Spuren.

Farbschicht um Farbschicht – die Felsen und Gesteinsschichten der Juralandschaft bildete Gustave Courbet mit dem Palettmesser – einer Art „Malspachtel“ – auf der Leinwand nach. Einerseits wurde der Künstler wegen seiner unkonventionellen Technik verlacht, andererseits besonders geschätzt: Seine Darstellung des Roche Pourrie (franz. für „verrotteter Felsen) gab der Geologe Jules Marcou (1824–1898) in Auftrag: Er bewunderte Courbets Präzision in der Wiedergabe der Gesteinsformationen. Als kleine, kaum erkennbare Gestalt hat Courbet den befreundeten Wissenschaftler ins Gemälde gesetzt. Theorien über Felsformationen und Gebirgsbildungen wurden im 19. Jahrhundert erstmals systematisch entwickelt. Die Vorstellung, dass Gesteinsmassen sich über Millionen von Jahren bewegen und die Tiefenzeit unserer Erde in sich tragen, versetzte nicht nur Courbet in Staunen.

Wie lassen sich Gesteinsstrukturen in einem Gemälde erfassen? – Schuch orientiert sich an Courbets Spachteltechnik, um die Steine des Jura zu malen. Mit dem Palettmesser schichtet und strukturiert er die Farbe auf der Leinwand.

Schuchs Schilderung der Stromschnellen des Doubs haben einen kaum greifbaren Charakter: Die Formen der Natur lösen sich in faszinierenden Farbtongestaltungen auf, die räumliche Ordnung verschwimmt.

Schuch schreibt einmal, er wolle mit seiner Kunst im Zusammenklang der Farben etwas Essenzielles festhalten – die „ätherische Essenz der Erscheinung“ über die Malerei vermitteln.

Für heutige Ohren mag Schuchs Formulierung von der „ätherischen Essenz“ esoterisch klingen. In den 1880er Jahren war der Begriff jedoch eine Vokabel der Physik. Die Vorstellung eines Äthers, eines unsichtbaren, allumfassenden Mediums, war Teil des naturwissenschaftlichen Weltbilds. Seit dem 17. Jahrhundert wurde die Theorie des Äthers – den man sich elastisch verformbar vorstellte – immer wieder postuliert, um die Verbreitung von Wellen zu erklären. Schuch war wohl mit der Idee vertraut, dass der Äther – als den ganzen Raum durchdringendes Medium – elektromagnetische Wellen, also vor allem Licht, übertrüge und damit die sichtbare Natur bestimmte. Erst durch Albert Einsteins (1871–1955) Spezielle Relativitätstheorie verlor die Äther-Hypothese Anfang des 20. Jahrhunderts ihre Gültigkeit.

„Und die Bedeutung des Tons ist die, dass er den Dingen das Materielle nimmt und nur die ätherische Essenz der Erscheinung festhält.“

Carl Schuch – ein tiefgründiger, faszinierender Künstler, den es wiederzuentdecken lohnt! Wer seine Bilder im Original erlebt und sich Zeit nimmt, kann sich hinreißen lassen. Seine Gemälde entstanden in rasanten Umbruchszeiten und schildern doch die tiefe Schönheit unserer Welt. Sie laden zum Genießen, Nachdenken und Staunen ein.

Blickfang

Ganze zwei Meter breit! Vereinzelt überträgt Carl Schuch seine Vision der Natur der Franche-Comté auf besonders große Bildformate. Dieses Gemälde ist als „Höhepunkt“ seiner Kunst beschrieben worden: Es lädt zum Eintauchen und Staunen ein! Nur vor dem physischen Kunstwerk lässt sich die Leuchtkraft der Farbkombinationen und die atemberaubende Dichte und Tiefe der Malerei erfassen.